秋の枝豆をつかった味噌を仕込みました。

皆さんご存知と思いますが、枝豆は大豆の未熟な状態のものです。

一般的には、枝豆として食べる品種と、大豆として食べるそれは別です。

今回、秋向けに作付けた枝豆「夏風香」の一部を大豆にして収穫しました。

これで味噌を作ってみたいと思います。

枝豆大豆

「枝豆大豆」という言葉は無いようですが、ここではこれを呼称にします。

写真は10月下旬の「夏風香」。

若い緑の時期に収穫せず、そのまま畑で放置。

葉が枯れて、莢をふると、からから、と音がするようになったら収穫します。

莢のまま乾燥させた後で、豆のみを取り出します。

篩などをつかって、そろった形の豆をあつめます。

ネット袋などにいれて軒先に吊るしてよく乾燥させます。

味噌の仕込みの準備

今回の材料と分量です。

塩はにがりを含むあら塩です。

大豆と麹は同量、塩は16%弱と少し多めです。

ちょっと塩辛いかも。

| 材料 | g | % |

| 枝豆大豆(乾燥) | 2,000 | 42 |

| 米麴(乾燥) | 2,000 | 42 |

| 塩(あら塩) | 750 | 16 |

| 4,750 | 100 |

味噌仕込みをする前日から、大豆を水に浸します。

大豆の4倍強の水に、前日の夕方につけました。

翌朝の状態。

乾燥状態ではまん丸の枝豆大豆も、水をすってラグビーボールのように膨らんでいます。

この際、浮いているものは除いておきます。

ここから、手で抵抗なくつぶせる程度までゆでていきます。

ガス台を占領してしまうので、今回は練炭を使いました(足跡がついていてすみません)。

練炭は長時間の煮物などにとても便利です。

今回は屋外での利用なので特に問題は無いですが、室内利用は換気は必須ですのでご注意を。

コンロに練炭をセットして火をつけます。

バーナーを使うと簡単です。

今回は、IWATANIのCB缶(カセットコンロに使うガス缶)に使えるガストーチを使いました。

写真のものはすでにAmazonでは購入できなかったのですが、同じような製品はたくさんあります。

水に浸した大豆は、一度ざる等で取り出し、大きめの鍋にあけます。

水をあたらしく鍋に加え、大豆が被るより少し多めにします。

鍋を、火をおこした練炭にセットします。

初めは強火で。

アクがでてきたら除きます。(枝豆大豆は一般的な大豆よりもアクが少なめのようです)

ときおり指し水をして水位を、大豆の頭がでないように保ちます。

これで煮るのですが、8時にはじめて16時までかかりました。

(途中に火を弱めてしまったからかも)

湯で終わったらざるに豆をあげ熱をとります。茹で汁はとっておきます。

味噌の仕込み

いよいよ仕込みです。

初めに麹の塩きりをします。これは麹菌を殺して、麹菌の持っている多様な分解酵素を引き出すために必須の工程です。

手袋をして手をアルコール消毒します。

麹を大きな鍋やボウルにあけて、ここに分量の塩をいれ、均一になるように混ぜます。固まった麹も手でほぐします。

味噌にするには豆をつぶす必要があるのですが、これを手作業でやるのは結構大変です。

そこで足でつぶします。

塩切りをした麹を、.大きなビニール袋にうつし、ここに茹でた豆を入れます。

これを足で踏んで、豆の形が無くなるようにつぶします。

つぶし終えたら、麹と塩とも混ざるように、袋に手をいれてコネます。

パンを作るようにこねます。

粒が残っている豆があったら、手でつぶします。

耳たぶの固さにするのですが、固いようだったら豆の茹で汁を加えて調整します。

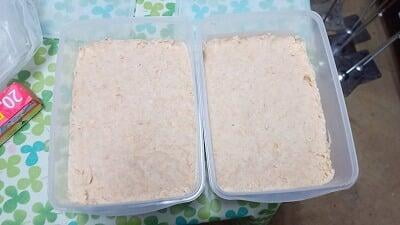

豆の形がなくなるよう、均一になったら容器に詰めていきます。

つぶした豆で玉をつくり、アルコールで除菌したタッパーなどの容器に詰めていきます。

この時、空気が残らないようにします。

一番表層は滑らかにならして、隙間が無いようにします。

表面にアルコールを軽くスプレーしておきます。

最後に、ラップを表面に敷いて、空気に触れないようにします。

味噌の重量の1/3程度の塩をビニール袋にいれて、これを重しにのせます。

カビ防止に、練りわさびをすこし、のせておきます。

これを冷暗所に保存します。

あとは半年ぐらい寝かせれば、OKです。

大豆を水でもどし、ゆでる時間はかかりますが、麹、塩、茹で大豆をあわせるところは1時間程度で、実はあまり時間はかかりません。なにか他の作業をしながらやるとよいでしょう。

数kg仕込む場合は、材料、道具、場所の準備がちょっと大変かもしれません。