電気圧力鍋をつかった味噌づくりの省力化

今回は、味噌づくりのための大豆をゆでる工程に電気圧力鍋をつかってみました。

大豆1kg未満の少量の味噌を作るのであればとても便利ですので、トライしてみてください。

津久井在来大豆

以前の投稿では、枝豆を大豆にして味噌を仕込みました。

今回は、神奈川県の在来の大豆「津久井在来大豆」をつかって味噌を仕込みます。

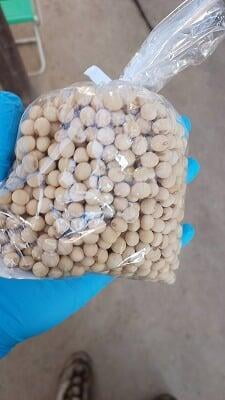

写真は、海老名グリーンセンターで購入した、寒川町の生産者の方の大豆です。

600g(300g x 2)購入しました。

電気圧力鍋

味噌の仕込みで一番時間が、豆をゆでるプロセスです。

前回は練炭をつかって茹でました。練炭は放っておいても大丈夫なので楽なのですが、時間がかかります。

ガスですと、ガス台を占領してしまいますし、ガス代も気になります。

そこで今回は、電気圧力鍋を使ってみることにしました。

検索すると色々あるので、目移りします。

箱には、説明書にレシピ、計量カップも入っています。

窯の中には、蒸し料理用のプレートがはいっていました。

鍋の中に「豆はここまで」というラインがあります。

これが水でもどした豆がここまでなのか、水がここまでなのか不明なのですが、用心をして水のラインとしました。

豆は、一回に乾燥豆200g分を処理することにしました。

豆は全部で600gなので、三回に分ける必要があります。

この写真のように入れます。

メニューは「手動」「圧力調理」「時間設定」を20分にしました。

蓋の重りは「密封」。

ここまで確認したら「調理スタート」!

圧力上昇から調理、終了までで1時間強でした。

圧力がかかっていると、写真の圧力表示ピンがあがります。

調理終了時の様子です。

指で簡単につぶれます。

火加減も気にせず、アクとりもしないで良いので大変楽です。

今回はこれをトータル3回行い、600g分の大豆をゆでました。

この後の味噌の仕込みは、以前にご紹介した枝豆大豆の味噌づくりと同じなので省略します。

豆と塩、麹の割合も一緒です。

ビニール袋にいれて足でつぶし、豆のゆで汁で耳たぶの固さに調整して、アルコール消毒したタッパーに空気が入らないように詰めます。

半年後に、枝豆大豆と食べ比べて見たいと思います。